Historischer Teil

Die erste Erwähnung einer Kirche in Nieder-Saulheim stammt aus dem Jahr 1219. Der Mainzer Erzbischof Siegfried II. übergab die Kirche in Saulheim („inferiori Souelnheim“) an seinen Subdiakon Alatrinus, Propst zu Sankt Maria im Felde vor Mainz. Am 17. Juni des folgenden Jahres bestätigte Papst Honorius III. dem Stift Sankt-Maria seine Besitzungen in Nieder-Saulheim, besonders die vom Erzbischof geschenkte Kirche. In einer Urkunde aus dem Jahr 1238 bekunden Dekan, Scholaster, Kantor und das Mainzer Domkapitel ihre Einwilligung zur geschehenen Übertragung der Nieder-Saulheimer Kirche, welche zur Verbesserung der Pfründe (Einkommen des Stifts) dienen sollte. Der Dienst an der Kirche wurde wahrscheinlich von den Mitgliedern des Heilig-Kreuz-Stiftes in Mainz versehen. Die erste Kirche war vermutlich eine Holzkirche, wie es bis zum Ende des 12. Jahrhunderts in Rheinhessen üblich war. In ihr befand sich ein der Mutter Gottes geweihter Altar, der 1310 von dem Ritter Peter von Saulheim mit Gütern zu Lörzweiler und Stadecken ausgestattet wurde, um den Unterhalt des Altars zu sichern.

Im Jahr 1344, häufig wird auch das Jahr 1324 genannt, wurde der Grundstein zu einer neuen Kirche gelegt. Wie im Jahr 1616 von H. Helwich, einem Vikar aus Mainz, berichtet wird, war am Turm ein Stein angebracht, auf dem zu lesen stand: „Anno domini 1344 … positus primus lapis huius structurae“ (Im Jahre des Herrn 1344 … ist der erste Stein dieses Baues gelegt worden.)

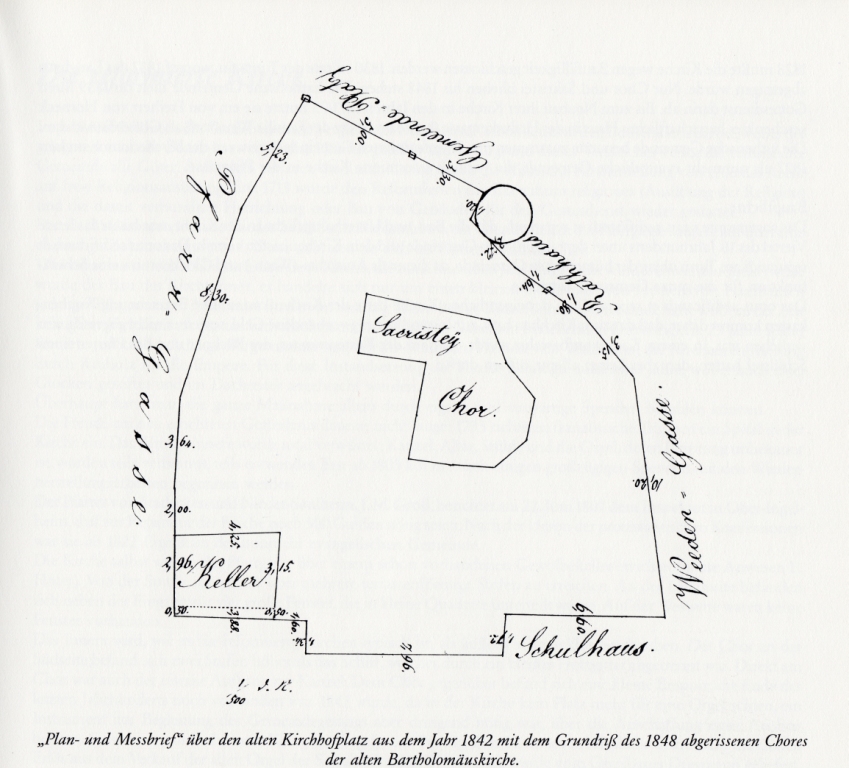

Leider ist von der alten, dem Heiligen St. Bartholomäus geweihten Kirche weder ein Bild noch eine Skizze ausfindig zu machen. Der Grundriss lässt sich von einer späteren Karte, auf der noch der Chor, die Sakristei und der Glockenturm eingetragen sin, rekonstruieren.

Auf einer Gemarkungskarte aus dem Jahr 1706 ist der Turm der Kirche eingezeichnet, welcher in seiner spitzen, schlanken Form dem der heutigen evangelischen Kirche nahekommt.

Die Kirche stand inmitten der befestigten und mit Schießscharten versehenen Friedhofsmauer und war von der Weedengasse über zweiunddreißig Treppenstufen zu erreichen.

Die Kirche als Wehrkirche zu erbauen war nötig, um den Bewohnern des Dorfes im Falle äußerer Bedrohung Schutz zu bieten. Die kleinen, meist eingeschossigen Wohnhäuser boten kaum Sicherheit, und so musste man notfalls auf den befestigten Friedhof flüchten.

Im Inneren der Kirche gab es sieben Altäre, die zum Großteil von adeligen Familien gestiftet worden waren. Zu einem gestifteten Altar gehörte auch die Verpflichtung, von den eigenen Gütern eine ewige „Gülte“ (Schuld, Zahlung) zu leisten oder die Schenkung von Grundstücken, um das Einkommen des Altars, d. h. des am Altar diensttuenden Geistlichen, der dort als Altarist die Messe las, zu sichern. Dieser Priester musste von dem Einkommen des Altars leben. Bemerkenswert ist, dass es neben den anderen kirchlichen Gebäuden vier Altaristenhäuser zur Zeit der Reformation in Nieder-Saulheim gab.

Von den Nieder-Saulheimer Altären sind folgende vom Namen her bekannt:

Der Johannis-Altar, der von Hermann von Udenheim, Philipp von Winnenberg, Salentin und Werner Hund von Saulheim gestiftet worden war. Bei der Bestätigung des Altars am 12. April 1360 durch Dekan und Kapitel des Heilig-Kreuz-Stiftes (vormals St. Maria), dem das Patronatsrecht zustand, versprachen die Stifter, künftighin keine weiteren Bitten wegen Stiftung oder Bestätigung eines Altars in der Nieder-Saulheimer Pfarrkirche vorzubringen.

Der St.-Antonius-Altar, der zuerst 1427 bei der Einführung des Altaristen Bartholomäus Hein genannt wird. 1507 fand ein Tausch der Benefizien, d. h. der zugehörigen Güter, und der Altaristen des St.-Antonius-Altars und des Mutter-Gottes-Altars zu Nieder-Olm statt.

Der Altar Beatae-Mariae-Virgines, der mit dem Mutter-Gottes-Altar aus der früheren Kirche identisch ist und übernommen wurde.

In der Kirche befanden sich auch mehrere Grabmäler benachbarter und ansässiger Edelleute und Ganerben, die der bereits oben genannte Vikar Helwich notiert hat. Er schreibt:

„Im Chore ist begraben Elisabtha von Dienheim, welche 1612 starb im September, die Gattin des Siegfried von Dienheim….

a. d. 1512 der Edel und Vest Bernhard Knebel von Katzenelnbogen, dessen Seel Gott gnade

Maiores Knebel Stumpf von Waldeck-Reiffenberg-Scharfenstein a. d. 1517 des 25. Martii (März) Frau Dorothea von Rosenberg

Anno 1486 auf Petri und Paul starb Vest Friedrich Hund von Saulheim, der Alte, dessen Seele Gott gnade.“

Unter der Kirche befand sich ein Gewölbe, wie ein Eintrag im Kirchenbuch aus dem Jahr 1682 belegt:

„Am 28. Juli ist der adelige Bürgermeister von Haxthausen allhier gestorben und (sein Sarg) noch 6 Wochen im Kirchengewölb gestanden. Nach verflossenen 6 Wochen nach Grosswinternheim gefahren und daselbst am siebten September mit adeligen Zeremonien in der Kirche begraben worden. 57 Jahre alt.“

Das Gewölbe muss folglich sehr kühl gewesen sein, wenn man im Hochsommer sechs Wochen den Sarg darin aufbewahrte.

Aus dem Innern der Kirche sind nur wenige Gegenstände erhalten geblieben: Zwei Glasfenster, die nach der Niederlegung des Altarraumes in den Kunsthandel gelangt sind und sich heute im Landesmuseum für Kunde und historische Sammlungen in Darmstadt befinden.

Weiterhin das Prospekt der zweimanualigen Orgel, die nach der Niederlegung der Kirche nach Sprendlingen verkauft wurde. Es handelte sich um ein Instrument der Gebrüder Stumm/Rhaunen-Sulzbach, das 1745 in Auftrag gegeben wurde. Leider ist nur noch das barocke Gehäuse der Orgel erhalten, da das alte Werk später ausgetauscht wurde. Bei einer Renovierung in den Jahren 1965-67 wurde versucht, das ursprüngliche Klangbild wiederherzustellen, was durch das fast gänzliche Fehlen von Originalteilen nur bedingt gelingen konnte.

In der heutigen katholischen Kirche sind noch ein Kelch aus dem Jahre 1710 und eine Monstranz aud dem Jahre 1720 in Gebrauch. Die Monstranz, in der die Hostie als Leib Christi gezeigt wird, wird bei der Fronleichnamsprozession durch die Straßen getragen. Beide Gegenstände stiftetete der Ganerbe Gottfried Langwerth von Simmern, Weihbischof in Regensburg.

1828 musste die Kirche wegen Baufälligkeit geschlossen werden. 1830 stürzte der Turm ein, worauf 1832 das Langhaus abgetragen wurde. Nur Chor und Sakristei blieben bis 1848 stehen. Die katholische Gemeinde hielt bis 1839 ihren Gottesdienst darin ab. Bis zum Neubau ihrer Kirche in den Jahren 1871-73 nutzte sie ein von Freiherr von Horneck geschenktes herrschaftliches Haus in der Heileckergasse als Gottesdienstraum. Die lutherische Gemeinde benutzte zusammen mit der reformierten Gemeinde bereits seit der Kirchenunion im Jahr 1822 als nunmehr evangelische Gemeinde die vormals reformierte Kirche in der Pfarrgasse.

Baupflicht:

Das sog. onus aedificandi et reparandi, d . h. die Bau- und Unterhaltspflicht an der Kirche, war bis in das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts unter der bürgerlichen Gemeinde und dem Kirchenkasten verteilt. Das onus aedificandi et reparandi am Turm oblag der bürgerlichen Gemeinde, da dieser als Aussichts- (Wach-) und Glockenturm eine Schutzfunktion für die ganze Gemeinde darstellte.

Das onus aedificandi et reparandi an der eigentlichen Kirche hatte der Kirchenkasten. Die Bezeichnung Kirchenkasten kommt daher, dass das zum Kirchbau bzw. zur Instandhaltung vorhandene Geld, soweit es nicht gegen Zinsen verliehen war, in einem Kasten aufbewahrt wurde, zu dem der Kastenmeister, der Rechner und der Pfarrereinen Schlüssel hatten, den aber keiner alleine öffnen durfte.

Quelle: „Wo wir uns Versammeln“ von 1986

hrsg. von Gerd Keim und Dieter Stadler